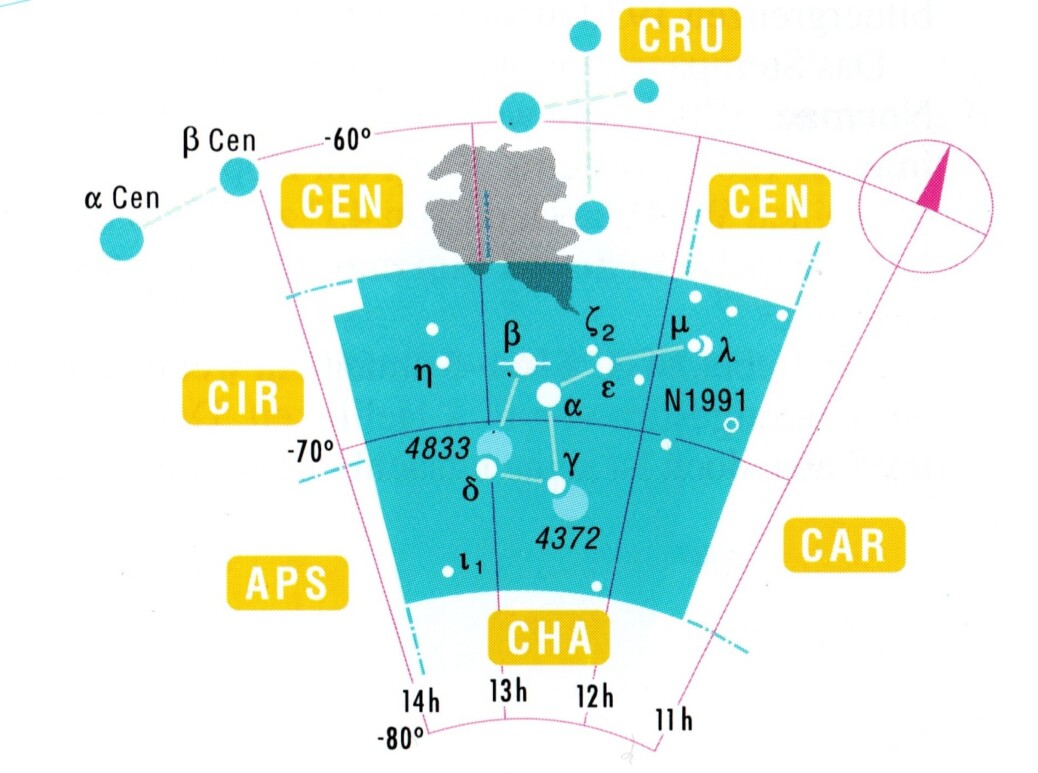

Herkunft, Mythologie, Beobachtungshinweise

zusammengestellt von E.-Günter Bröckels

1 Vorbemerkung zur (zunächst?) letzten Sternbildbeschreibung dieser Serie

Mit der Veröffentlichung meiner Sternbildbeschreibungen in unserer Vereinszeitschrift POLARIS bis Ausgabe 102 und nachfolgend auf der Internetseite unseres Vereins, dem Arbeitskreis Sternfreunde Lübeck e.V., habe ich den Versuch unternommen, der geneigten Leserschaft alle achtundachtzig heute gültigen Sternbilder etwas näher vorzustellen. Hierbei habe ich allerdings nicht die alphabetische Reihenfolge eingehalten, wie man am Titel dieser achtundachtzigsten Sternbildbeschreibung unschwer erkennen kann. Weil die erste Sternbildbeschreibung bzw. deren Veröffentlichung in der POLARIS Nummer 9 im Mai 1987 nun doch schon ein paar Jahre zurückliegt, dürften bei einigen Sternbildbeschreibungen sogar schon Aktualisierungen oder Erweiterungen bei den Erklärungstexten angebracht sein. Hier aber nur die neueren, oft mit nur geringen Abweichungen behafteten Koordinaten der einzelnen Objekte aufzulisten wäre ein intensives, aber heute wohl überflüssiges Unterfangen, da diese mit und in den heutigen entsprechenden Medien jederzeit einfach und schnell abrufbar sind. Eine generelle Überarbeitung für eine ggf. spätere alphabetisch geordnete Veröffentlichung ist jedoch in Planung.

Es gab da aber auch vor mehr als 100 Jahren, insbesondere vor der Neuordnung der Sternbilder durch die Internationale Astronomische Union (IAU) ab dem Jahr 1928 und der endgültigen Flächen- und Grenzenfestlegung durch Beschluss im Jahr 1933, noch einige Sternbilder, deren Namen immer wieder in Gesprächen und in der Literatur auftauchen, deren Beschreibung sich eventuell auch heute noch lohnen würde. Und dann gibt oder gab es da auch noch Sternbilder in anderen Mythologien zum Beispiel in der Nordischen oder Germanischen Mythologie. Mal sehen, was sich davon noch heute darstellen und beschreiben lässt.

2 Der Name

Nun aber zur Beschreibung des Sternbildes Sextans oder Sextant, wie es in unserer Muttersprache genannt wird.

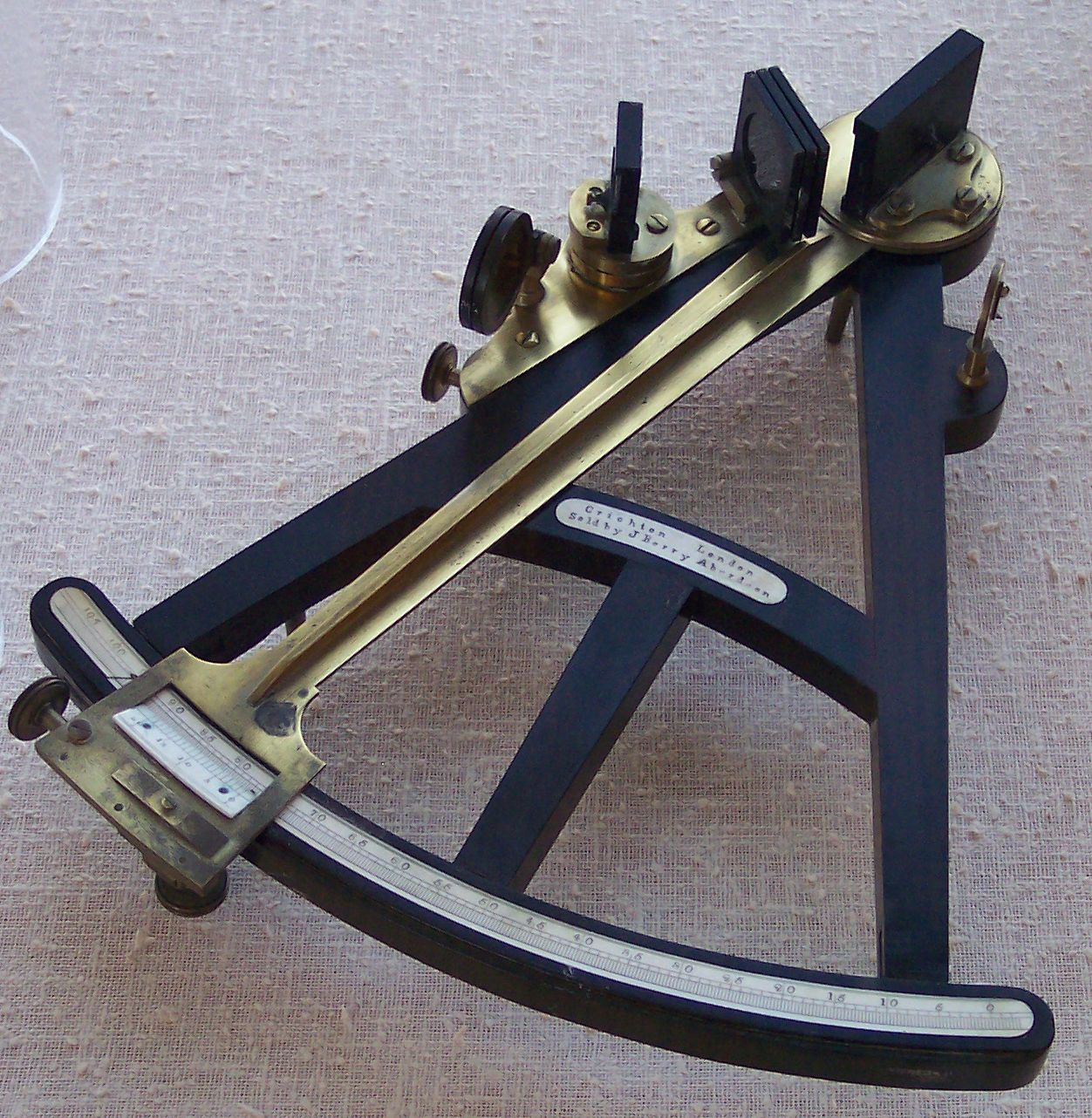

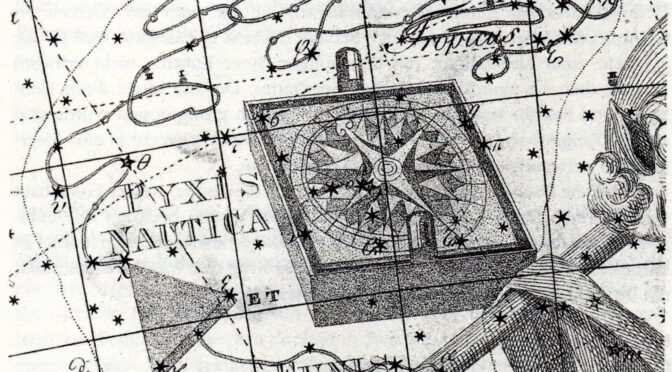

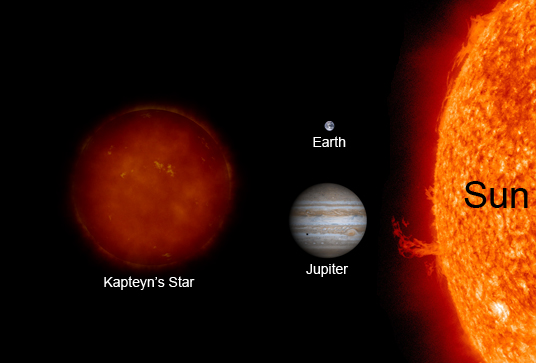

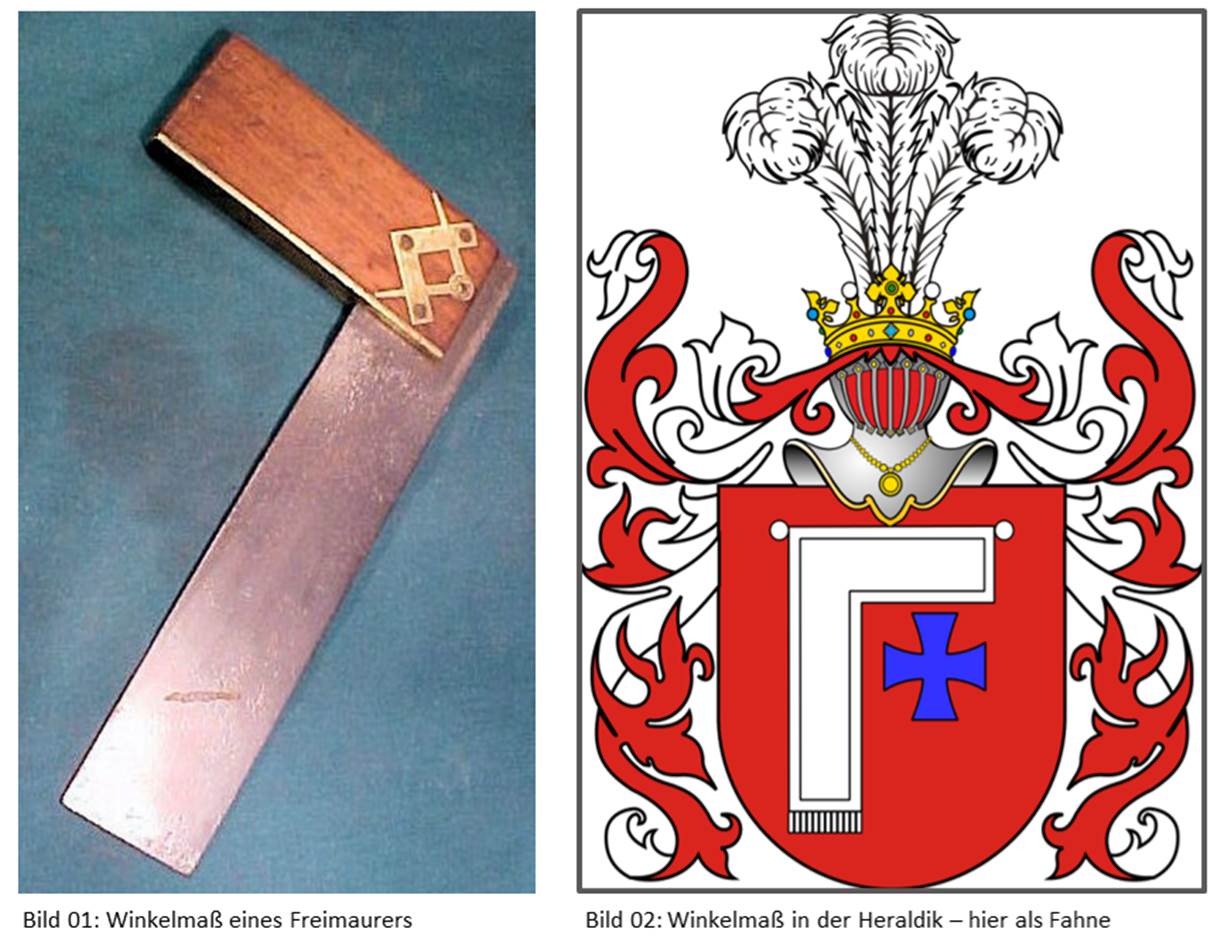

Das Sternbild Sextans wurde 1687 von dem Danziger Astronomen Johannes Hevelius unter der Bezeichnung Sextans Uraniae, eingeführt, also einem Gerät, welches er der Muse der Astronomie, Urania, widmete. Es soll den Sextanten darstellen, mit dem er die Sternpositionen vermaß. Bei einem Feuer in seinem Observatorium im Jahr 1679 ist leider auch sein hölzerner Sextant verbrannt. Sein Gerät war fast identisch mit dem des Tycho Brahe, ein fest auf einem Stativ montiertes Winkelmessgerät im Aufbau eines Oktanten, jedoch mit einem über 60 Grad langen Kreissegment als Gradbogen versehen. Der Sextant des J. Hevelius besaß jedoch noch keine Spiegel.

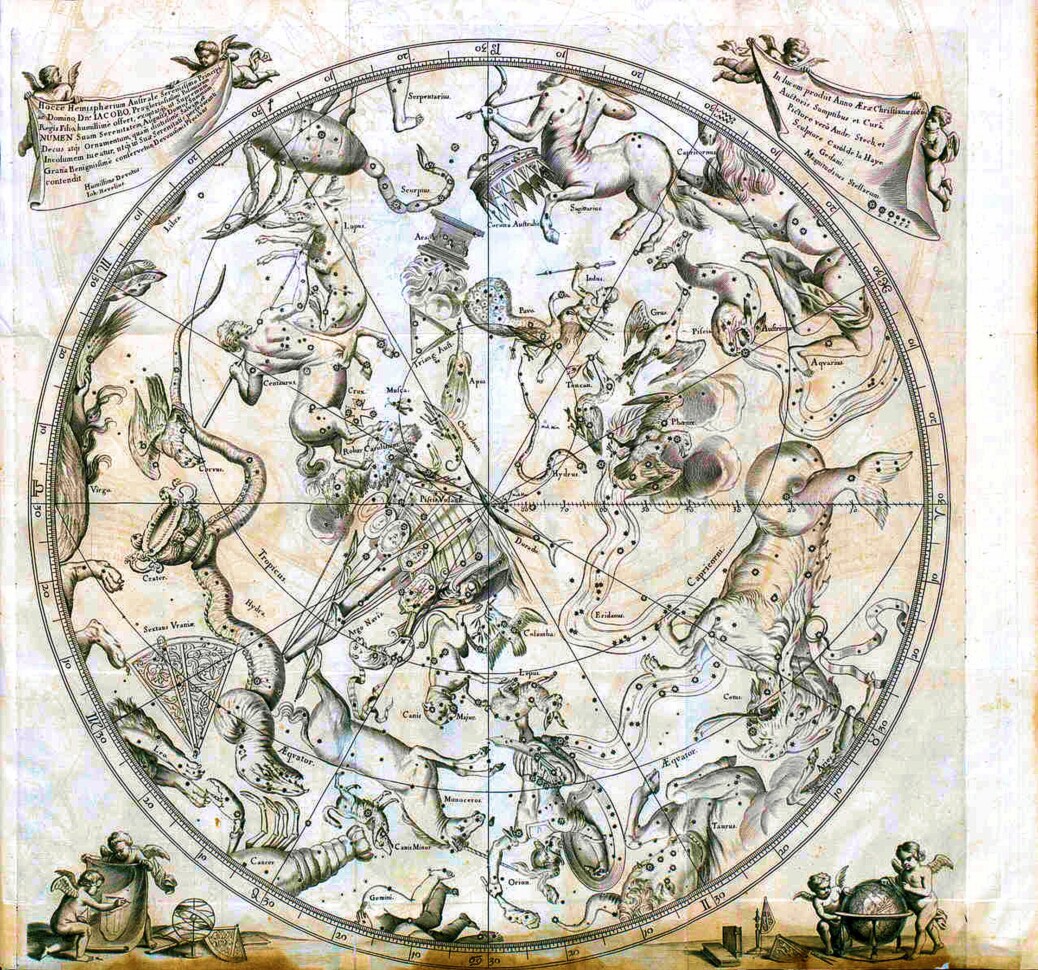

Johannes Hevelius gilt als einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit und wurde von vielen Seiten unterstützt, so zum Beispiel von König Ludwig XIV. von Frankreich und dem polnischen König Johann III. Sobieski, dem er das Sternbild Schild (Scutum) unter dem Namen Scutum Sobiescianum widmete. Hevelius machte alle seine Himmelsbeobachtungen mit unbewaffnetem Auge, obwohl es schon Fernrohre gab; die wurden ja schon 1608 erfunden. Der zeitgenössische Astronom Johann Jacob Zimmermann entwarf einen Himmelsglobus nach den Positionsmessungen des Hevelius, die dieser mit seinem Sextanten ermittelt hatte und in seinem Atlas Prodomus astronomiae notierte. Der Hevelius´sche Atlas wurde allerdings erst 1690 posthum veröffentlicht. Der Name Sextant leitet sich ab von dem gebogenen Geräterahmen, der mit zwei geraden Schenkeln, die sich in einem Punkt treffen und dabei der Alhidade einen Drehpunkt liefern und einen skalierten Kreissektor, Gradbogen genannt, einen Winkel von wenigstens 60°, also einem Sechstel eines Kreises einschließen.

Das erste Konzept für ein Gerät zur Winkelmessung mit Hilfe von Spiegeln stammt von Isaac Newton, der seinen Entwurf 1700 an die Royal Society einreichte. Seine Zeichnungen und Erläuterungen zum Gebrauch blieben jedoch vorerst unbeachtet und wurden erst 1742, nach seinem Tod, veröffentlicht. Durch den Einsatz von entsprechend angeordneten speziellen Spiegeln wurden infolge des Spiegelgesetzes Winkelmessungen in doppeltem Umfang, also bis 120° möglich. Der Sextant hat deshalb auch eine Skala auf dem Gradbogen von mindestens 120°. Demgegenüber hatte sein Vorläufer, der Oktant, wenn er nachträglich mit Spiegeln versehen wurde, nur eine Winkelskala von mindestens 90°. Sein Rahmen umfasste ja nur 45°, also ein Achtel eines Kreises, wovon sich – analog zum Sextanten – sein Name ableitet.

Um 1730 entwickelten unabhängig voneinander John Hadley (1682–1744), englischer Astronom und Mathematiker, und Thomas Godfrey (1704–1749), ein Optiker und Erfinder in den britischen Kolonien in Amerika, einen Sextanten und reichten ihre Entwürfe ebenfalls an die Royal Society ein. Hadleys Konstruktion, damals ein Oktant, erwies sich als die zweckmäßigere und wurde der Vorläufer aller weiteren Sextanten. Beide Versionen galten aber als gleichwertig und so teilten sich beide Erfinder einen Preis, der für die genaue Positionsbestimmung auf See ausgesetzt worden war. Der Sextant ersetzte schnell den Jakobsstab, das Astrolabium, den Quadrant und den Oktant. Die ersten Sextanten waren noch aus Holz gebaut. Auf See verzog sich das Holz jedoch durch die Luftfeuchtigkeit, so dass die Instrumente bald aus Metall, bevorzugt aus Messing, gefertigt wurden.

Der Sextant ist ein recht empfindliches Instrument. Eine kleine Verformung des Zeigers oder eine kleine Verstellung des Spiegels durch groben Anstoß oder gar durch ein Fallenlassen musste zwangsläufig zu einer falschen Positionsbestimmung führen, die um viele Kilometer neben der tatsächlichen Position liegt. Um sicher sein zu können, dass das Gerät nicht beschädigt ist, wurde ein Sextant in der Regel neu gekauft und nur selten vom Nautiker aus der Hand gegeben. Neuere Instrumente lassen sich an den Halterungen der Spiegel justieren. Wichtig sind hier die exakte Parallelstellung der Spiegel zueinander sowie die rechtwinklige Anordnung zur Geräteebene sowie die exakte Nullstellung auf dem Gradbogen.

Bei der Navigation auf See verlor der Sextant erst mit der Satellitennavigation (GPS) an Bedeutung, wird aber zur Sicherheit auch heute noch auf den Seeschiffen mitgeführt. In der Luftfahrt war der Sextant nur kurze Zeit in Gebrauch und wurde bald durch Funknavigation und Trägheitsnavigation ersetzt, die heute oft durch Satellitennavigation ergänzt oder neuerdings auch vollständig ersetzt werden.

Die Bedeutung des Sextanten als wissenschaftliches Gerät wurde von der Bundesrepublik Deutschland dahingehend anerkannt, als dass sie ein solches Gerät auf eine Banknote drucken ließ. Der auf der 10-DM-Banknote abgebildete Sextant – auf Basis eines Quintanten mit 144° Messbereich der englischen Firma Troughton – ist von Carl Friedrich Gauß 1821 mit einem dritten Spiegel versehen worden, um ihn in der Landesvermessung als Sonnenspiegel (Licht-Scheinwerfer = Vize-Heliotrop) zur Sichtbarmachung von Vermessungspunkten zu verwenden. Im Bereich der Landvermessung wurde er später vom Theodoliten abgelöst.

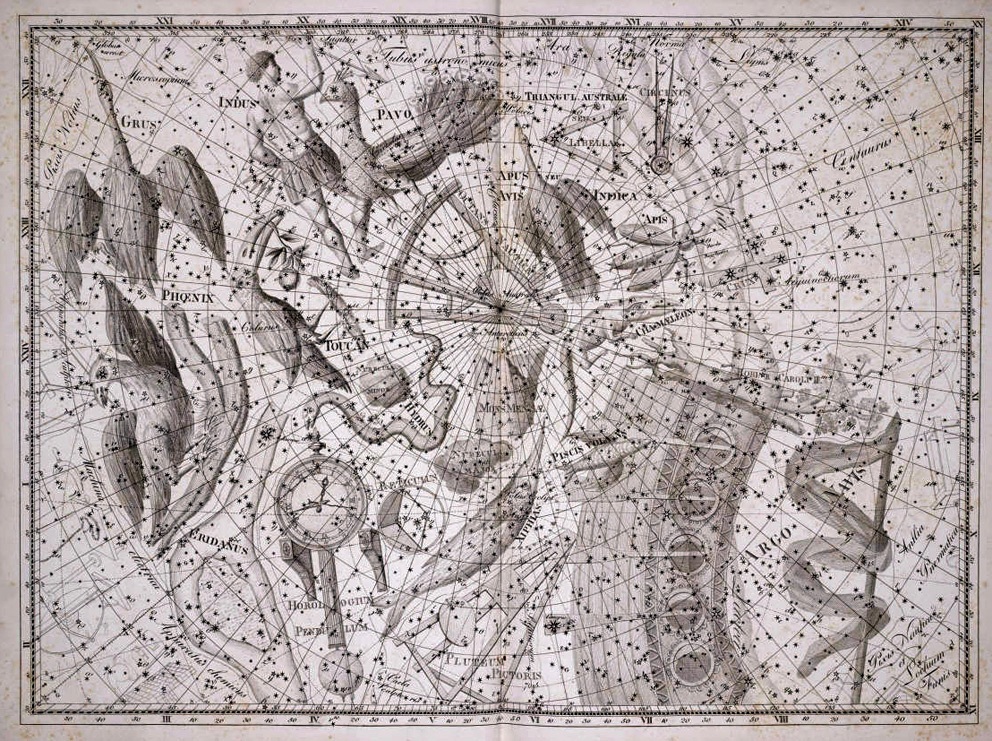

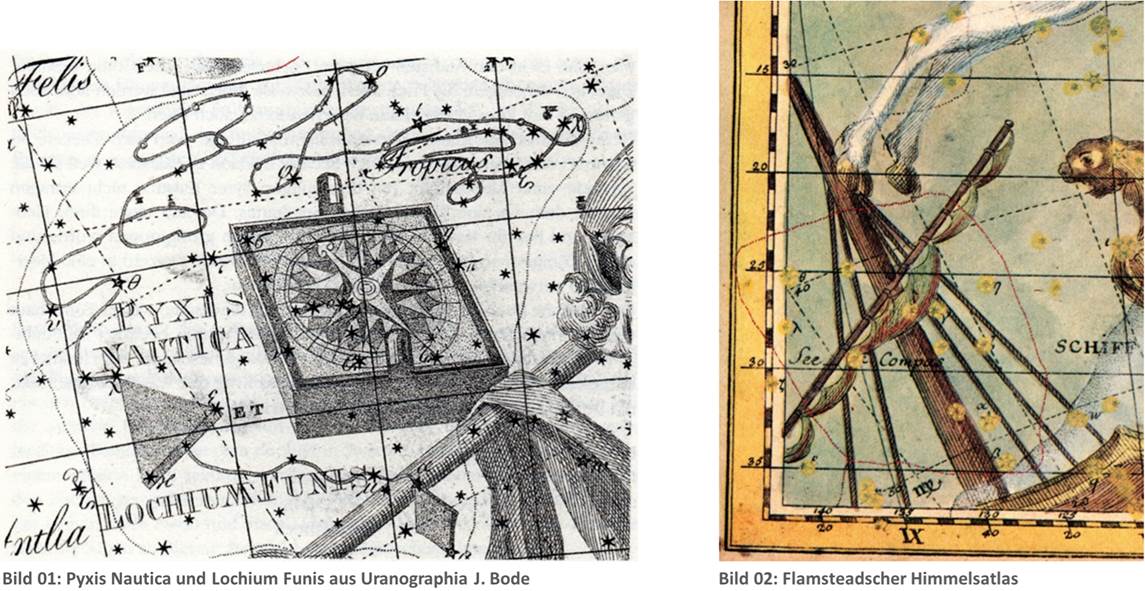

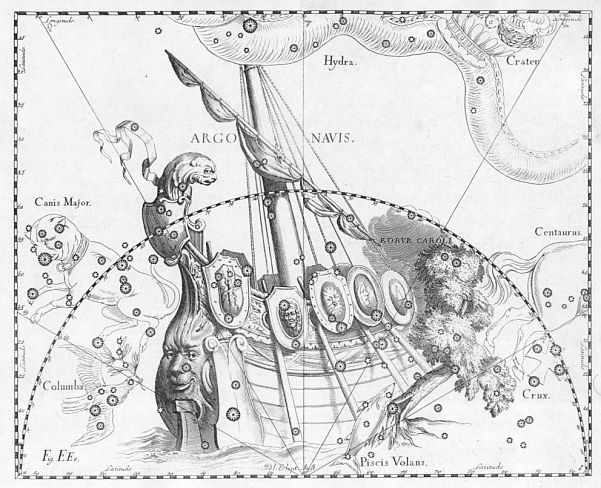

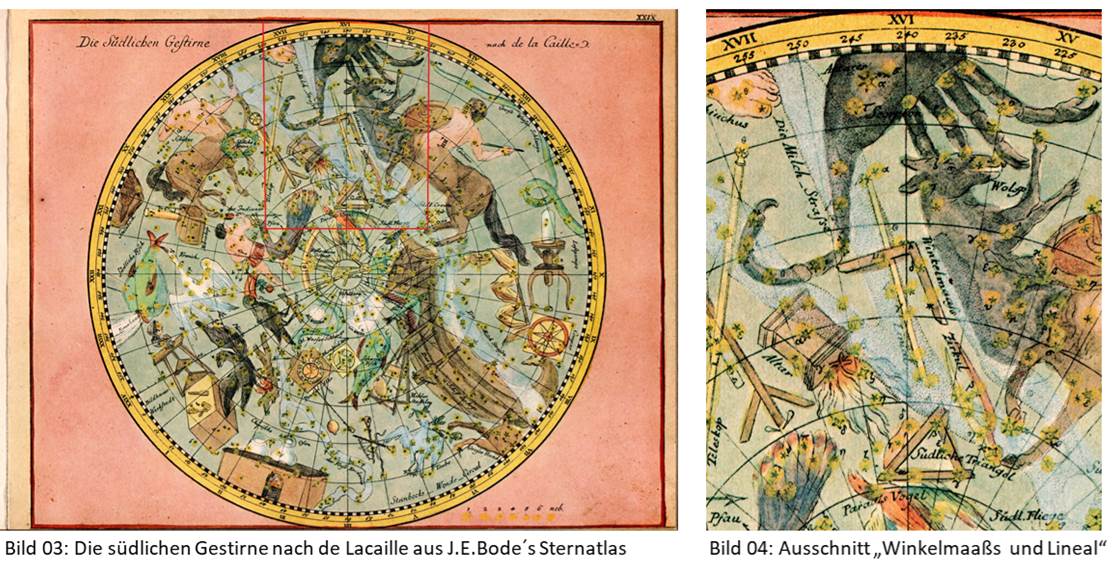

Vor Hevelius hatte der Mönch Anton Maria Schyrleus de Rheita 1643 die Sterne dieser Himmelsregion zum Schweißtuch Christi zusammengefasst. Diese Benennung konnte sich allerdings nicht durchsetzen. In der Ausgabe seines Sternatlas von 1782 hat Johann Elert Bode noch den einfachen, spiegellosen Sextanten abgebildet und abdrucken lassen. Hier ist auch die Nähe des Sextanten zur Seefahrt zu sehen, denn die Mastspitze der Argo weist auf den Sextanten.

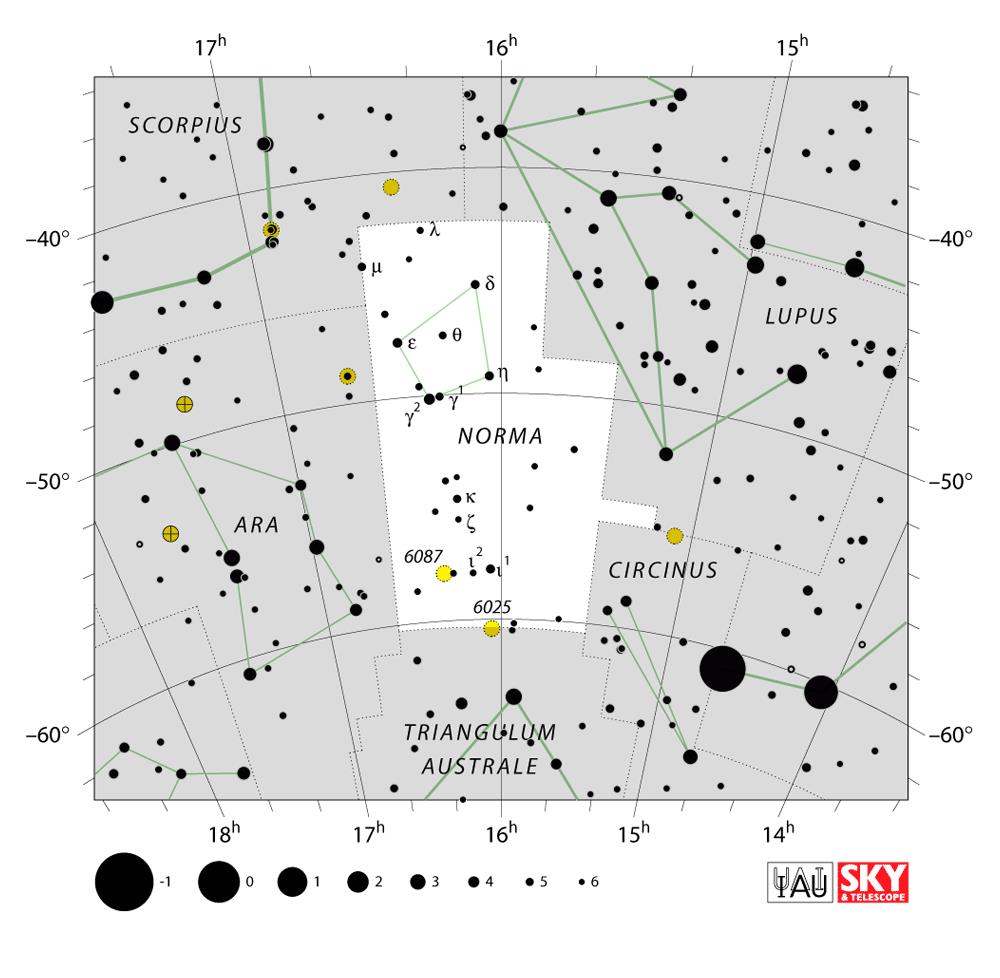

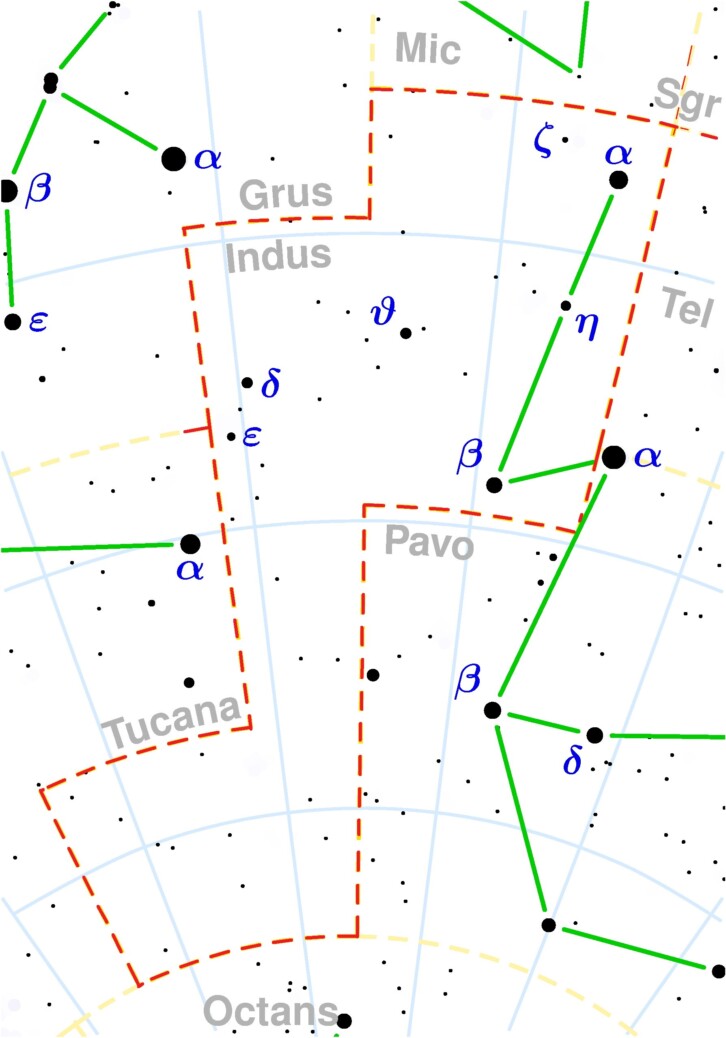

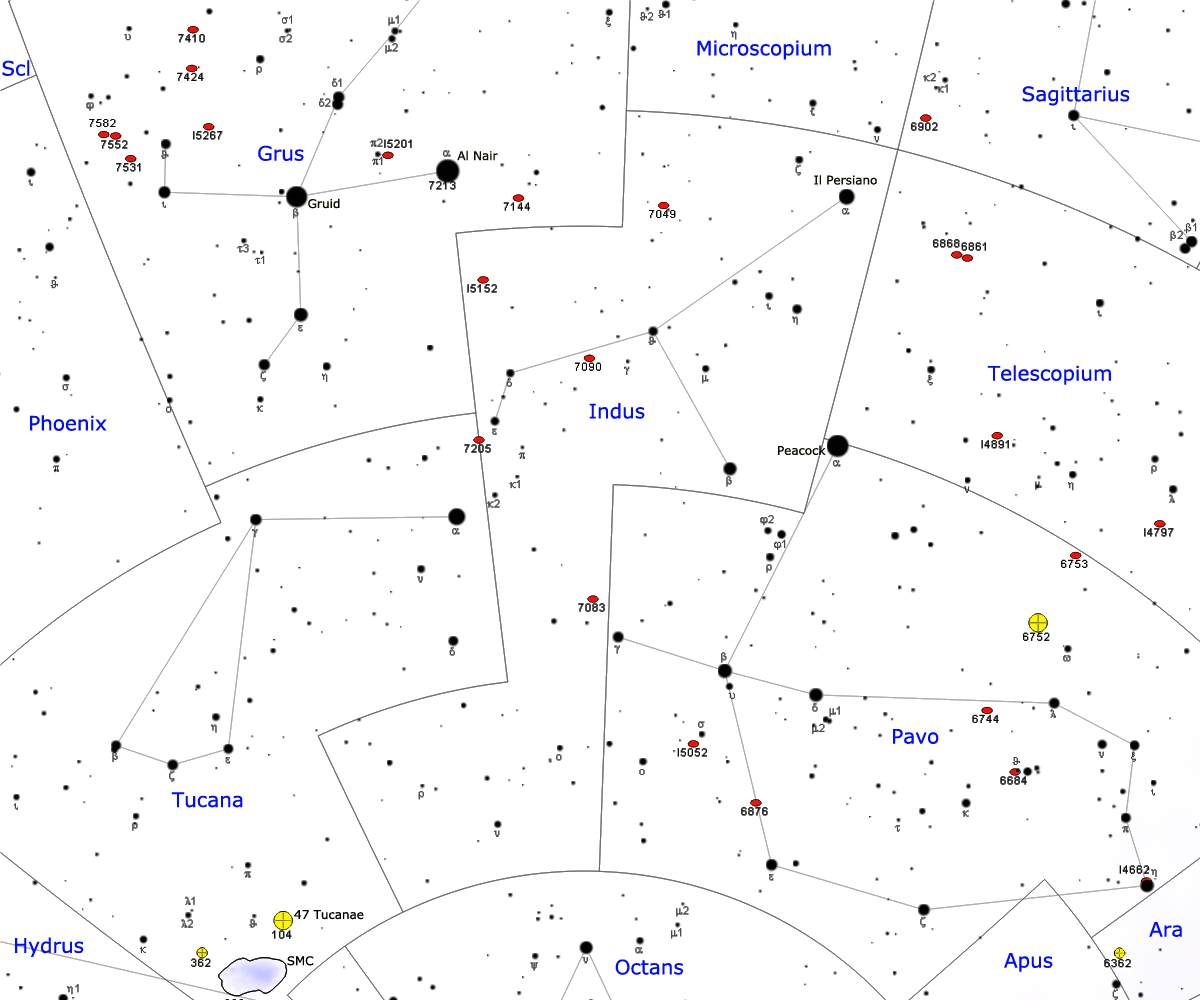

3 Das Sternbild

Sextans Genitiv: Sextantis Abk.: Sex dt.: Sextant

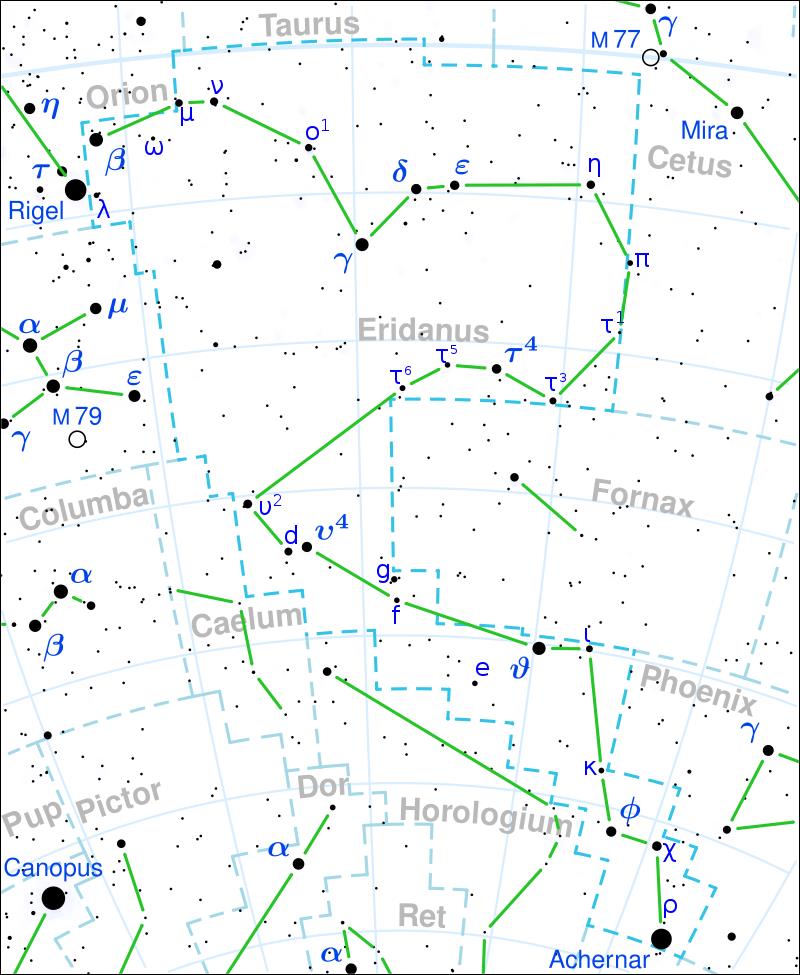

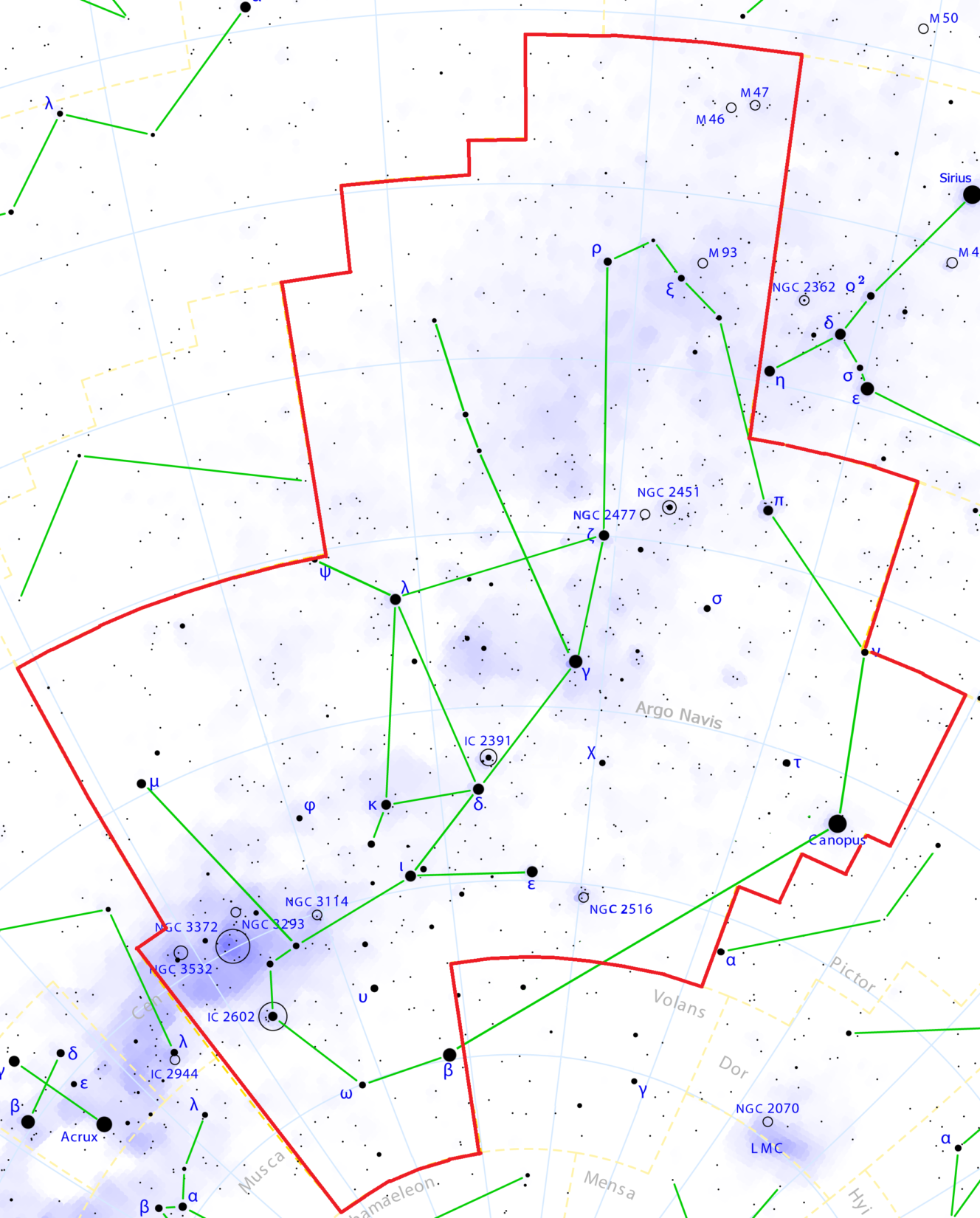

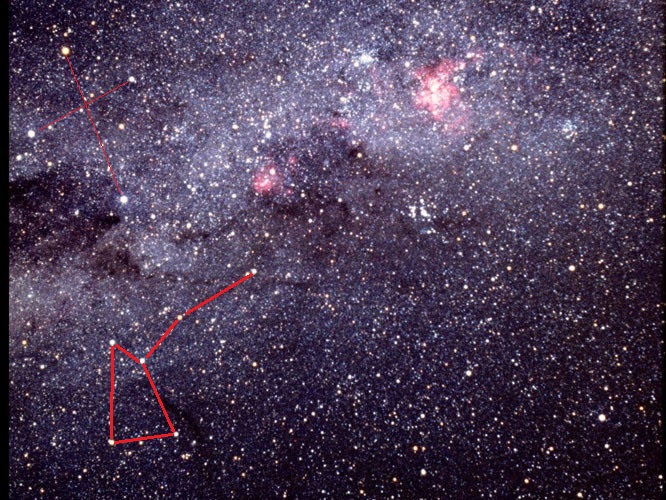

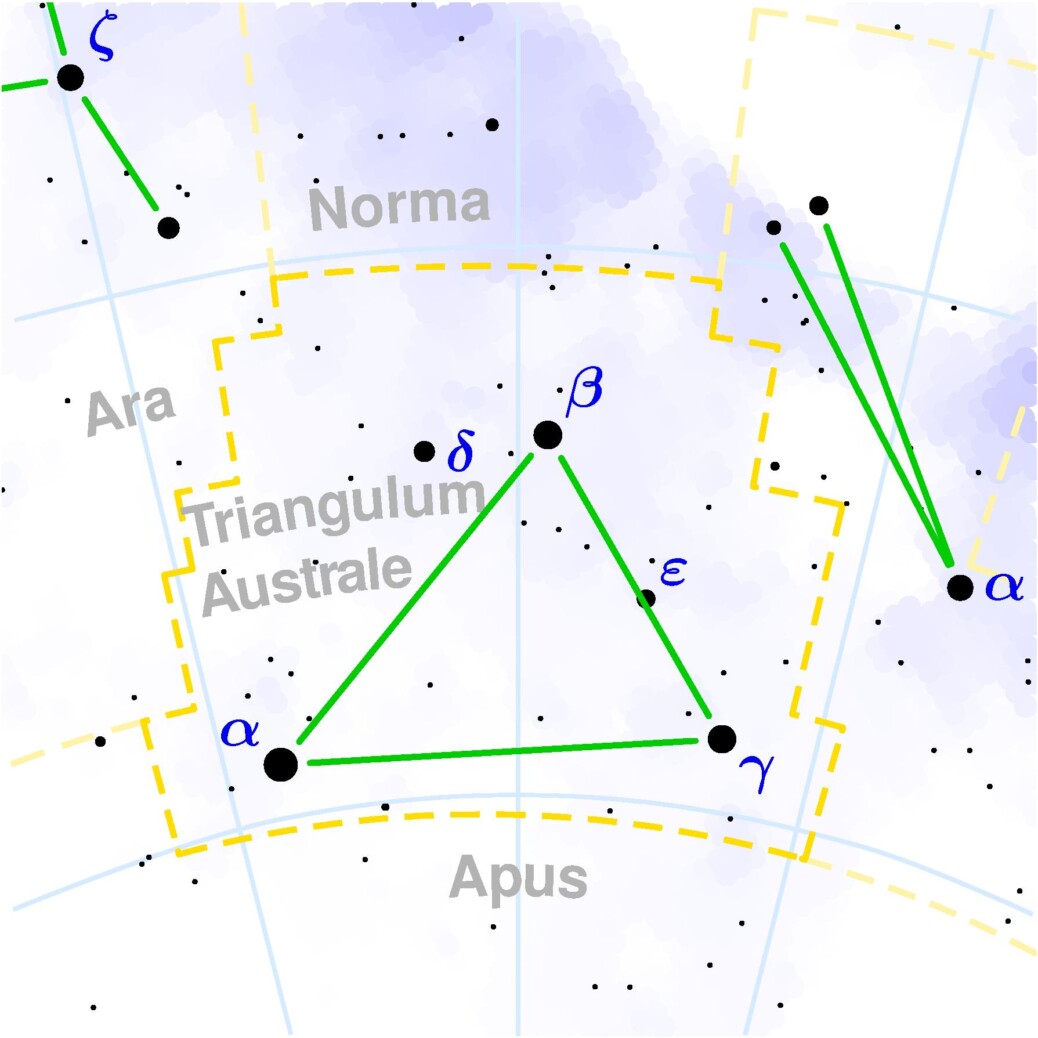

Den Sextanten am Himmel kann man nur bei guten Beobachtungsbedingungen sehen, da er durchgehend aus lichtschwachen Sternen besteht, von denen nur zwei die 5te Größenklasse übersteigen. Zum Auffinden bediene man sich einer gedachten Linie von Regulus im Löwen nach Alfard in der Hydra. Östlich davon liegt der Sextant unter dem Löwen und über der Wasserschlange.

Sein Sternbildareal erstreckt sich in RA von 9h41m05s bis 10h51m30s und in Dec von −11°39′44″ bis +6°25′58″ und belegt damit 314 Quadratgrad. Der Sextant ist ein Frühlingssternbild und von 78° Nord bis 84° Süd vollständig sichtbar und wird eingerahmt von den Sternbildern Löwe, Wasserschlange und Becher. Es kulminiert um den 21. März, also zum Frühlingsanfang, um 22 Uhr MEZ. Weil dieses Sternbild sowohl nördlich als auch südlich des Himmelsäquators liegt, setze ich bei den nördlichen Deklinationen ausnahmsweise, zur leichteren Unterscheidung, ein Pluszeichen voran.

3.1 Die Sterne

α Sex ist mit 4m5 der hellste Stern des Sextanten. Er befindet sich auf der Position α 10h07m56,3s / δ -0°22´17,8“. Im Jahr 1900 stand Alpha Sextantis noch 7´ nördlich des Himmelsäquators um im Jahr 1923 auf die südliche Seite zu wechseln. Er strahlt blauweiß von der 10.000 K heißen Oberfläche eines A0III-Typen, der 295 Millionen Jahre alt und 287 Lichtjahre von uns entfernt ist.

β Sex leuchtet in blauweiß nur 5m07 hell von der Position α 10h30m17,5s / δ -0°38´13,1“ über eine Entfernung von 400 Lichtjahren. Der Stern gehört zur Spektralklasse B6V, ist 14.570 K heiß und ein veränderlicher Stern vom Typ α2 Canis Venaticorum.

γ Sex ist ein Mehrfachsystem auf der Position α 09h52m30,4s / δ -08°06´18,1“. Hier wird eine 5m6 helle Hauptkomponente der Spektralklasse A1V in 0,6″ Abstand von einem mit 6m0 leuchtenden Stern, γ Sex B, der Spektralklasse A4V mit einer Periode von 77,55 Jahren umrundet. Beide Komponenten sind rund 9.800 K heiß und 280 Lichtjahre von uns entfernt. Es gibt eine dritte Komponente, γ Sex C, mit der Helligkeit von 12m28 bei einem Winkelabstand von 36,9 Bogensekunden vom Hauptstern γ Sex A entlang eines Positionswinkels von 333 ° ab dem Jahr 2000. Der Abstand hat sich von 30,0 Bogensekunden im Jahr 1834 auf den heutigen Wert erhöht. Aufgrund des geringen Winkelabstandes kann das System nur in größeren Teleskopen in Einzelsterne aufgelöst werden.

δ Sex ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse B9.5V mit einer Photosphärentemperatur von 10.900 K. Er leuchtet mit 5m25 von der Position α 10h29m28,7s / δ -02°44´20,6“ über eine Distanz von 322 Lichtjahren. Er ist 146 Millionen Jahre jung.

ε Sex ist ein 1,1 Milliarden Jahre alter Unterriese der Spektralklasse F0IV mit einer Oberflächentemperatur von 7200 K. Sein 5m24 gelbliches Licht braucht von seiner Position α 10h17m37,8s / δ -08°04´08,1“ ganze 183 Jahre bis zu uns.

35 Sex ist ein 800 Lichtjahre entferntes Doppelsternsystem und besteht aus zwei orange leuchtenden Sternen mit Helligkeiten von 6m3 und 7m4 der Spektralklassen K3 und K0. Die Sterne können wegen ihrer gegenseitigen Distanz von 6,8“ mit einem mittleren Amateurteleskop beobachtet und getrennt werden. Das System steht auf α 10h43m18s / d +4°45´0“.

3.2 Deep Sky Objekte

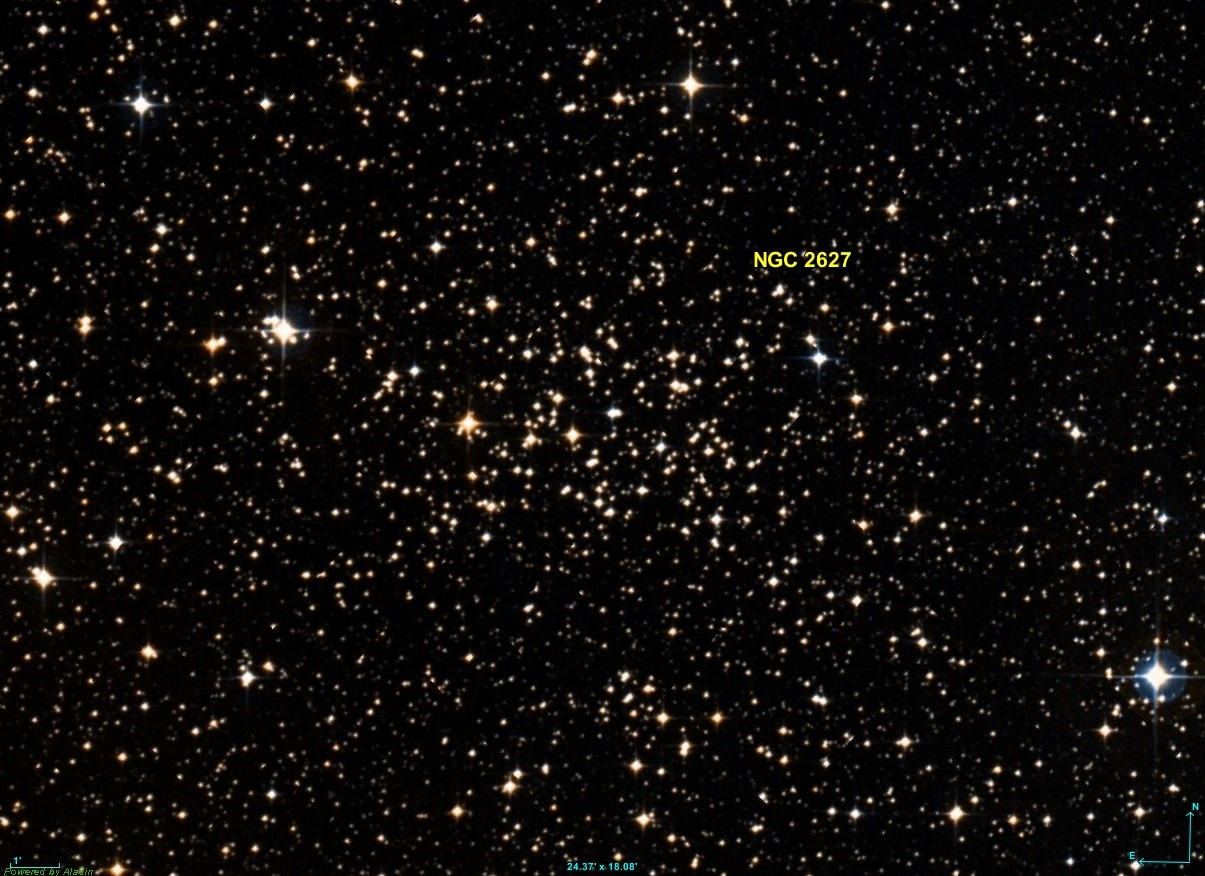

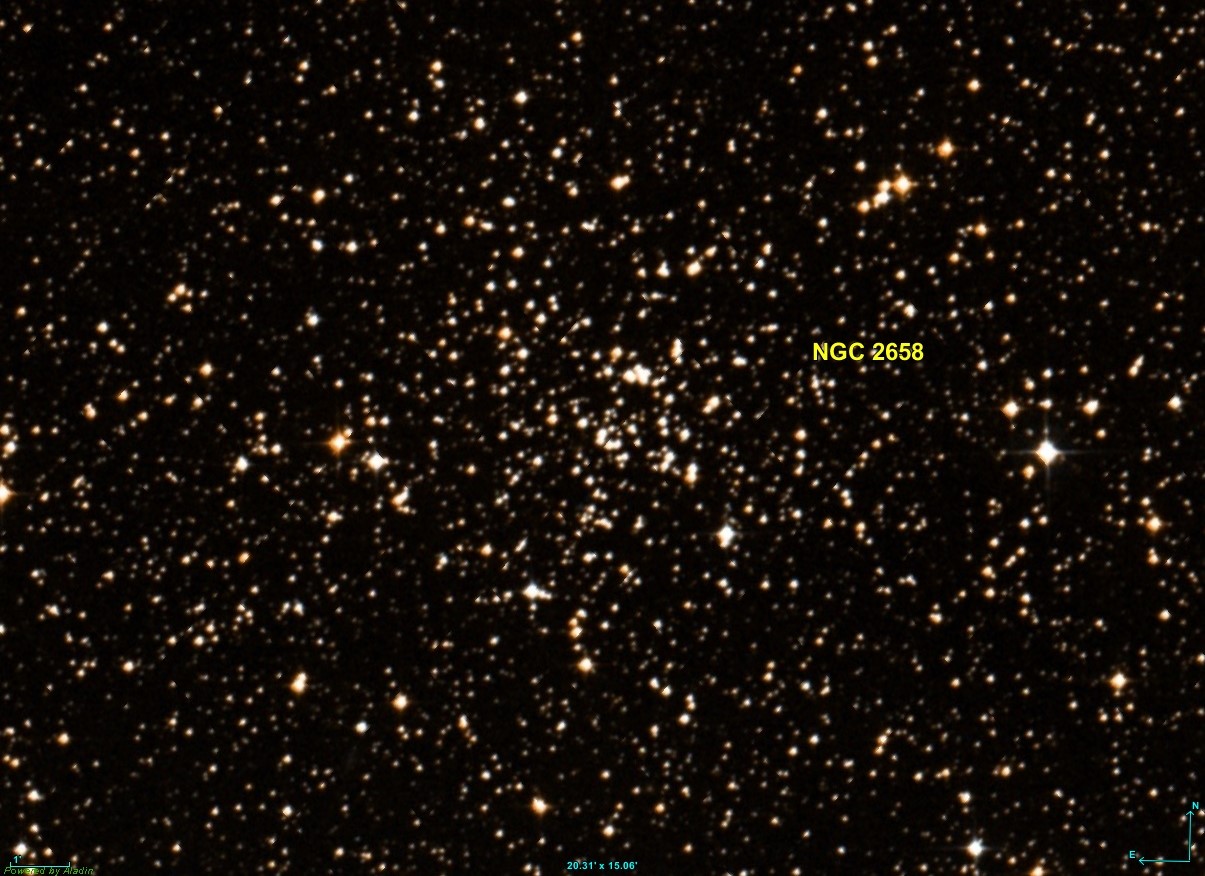

Im Sextanten befinden sich mehrere Galaxien, von denen eine bereits mit einem kleineren Teleskop beobachtet werden kann.

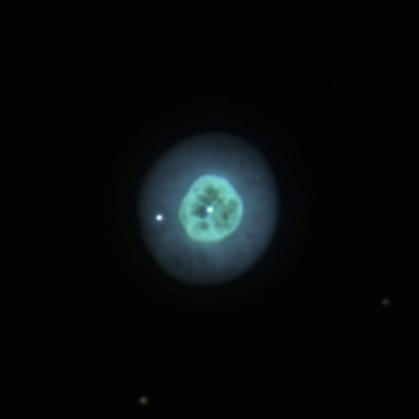

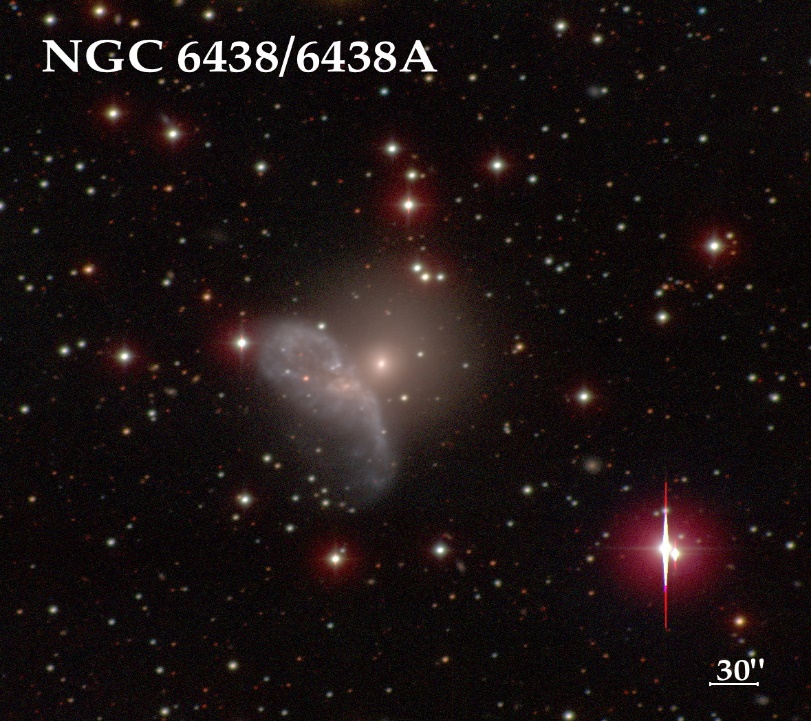

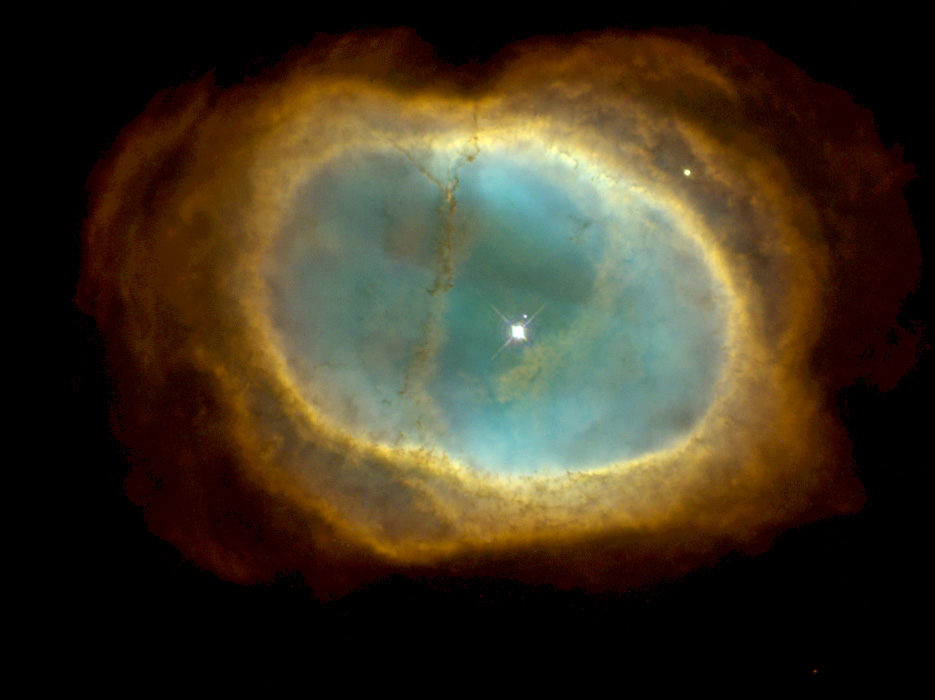

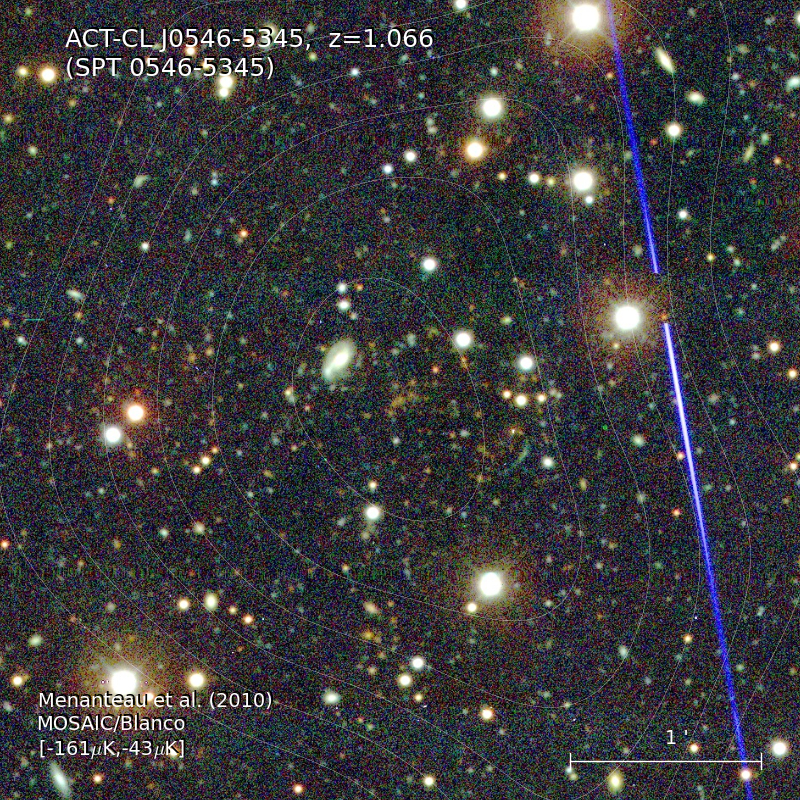

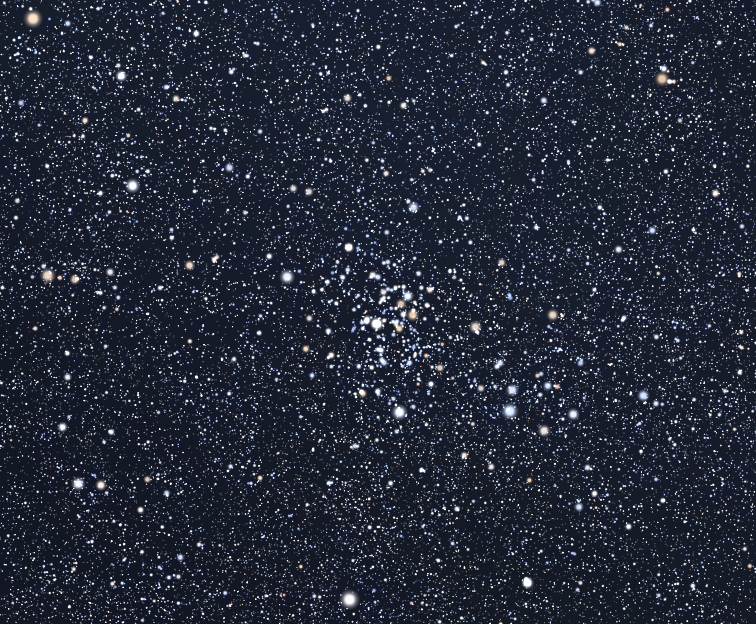

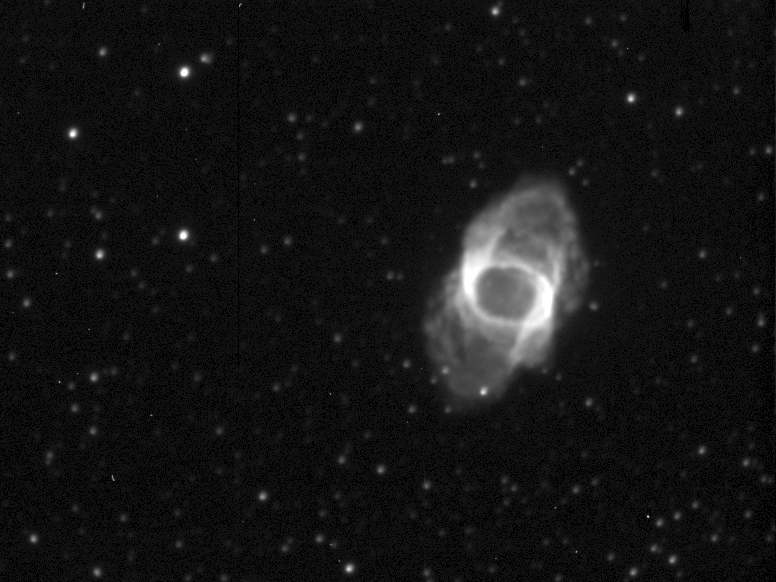

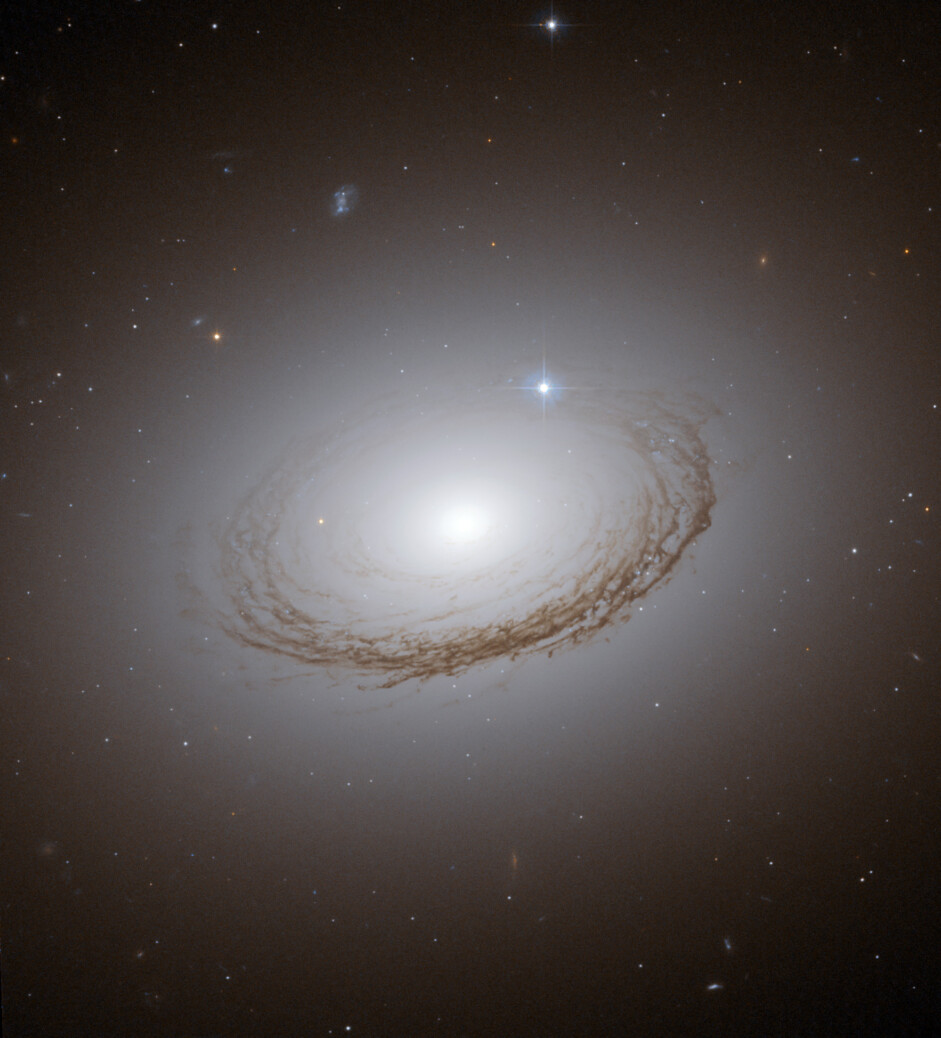

NGC 3115 ist eine mit 9m1 noch für kleinere Amateurfernrohre erreichbare Galaxie. Sie hat eine Winkelausdehnung von 7,2´x 3,2´ entsprechend einem Durchmesser von 70.000 Lichtjahren bei einer Entfernung, die sehr unterschiedlich mit 23 – 32 Millionen Lichtjahren angegeben wird. Sie hat ein linsen- oder spindelförmiges Aussehen, welches ihr die englische Bezeichnung Spindle Galaxy einbrachte, nicht zu verwechseln mit Messier 102, die ebenso genannt wird. Das Zentrum der Galaxie beherbergt ein extrem massereiches Schwarzes Loch von etwa zwei Milliarden Sonnenmassen, bei einer Gesamtmasse der Galaxie zwischen 300 und 400 Milliarden Sonnenmassen. Die Galaxie wurde am 22. Februar 1787 von dem deutsch-britischen Astronomen Wilhelm Herschel entdeckt und befindet sich auf der Position RA 10h05m13,8s / Dec -07°34´08“. Das nachfolgende Foto (Bild 05) ist eine Überlagerung eines optischen Bildes vom VLT und einer Röntgenaufnahme des Satelliten Chandra. Das Ausschnitt-Inlay zeigt eine Starburst-Gegend rund um das zentrale Schwarze Loch.

NGC 3156 ist eine 12m1 helle, ebenfalls linsenförmige Spiralgalaxie vom Hubble-Typ S0 mit einer Winkelausdehnung von 1,9´ x 0,9´ auf der Position RA 10h12m41,1s / Dec +3°07´47“. Die Winkelauflösung entspricht bei einer geschätzten Entfernung von 53 Millionen Lichtjahren zu uns einem realen Durchmesser von etwa 30.000 Lichtjahren. Diese Galaxie wurde am 13. Dezember 1784 von William Herschel entdeckt. Sie gehört zu einer Galaxiengruppe zu der unter anderen die Galaxien NGC 3165, NGC 3166, NGC 3169 gehören.

NGC 3165 ist eine kleine mit 13m9 leuchtende Spiralgalaxie (Sdm) fast in Kantensicht auf der Position RA 10h13m31,4s / Dec +03°22´30“. Sie hat eine Winkelausdehnung von 1,3´ x 0,7´ und wurde am 30. Januar 1856 vom irischen Astronomen William Parsons 3. Earl of Rosse, kurz Lord Rosse genannt, entdeckt.

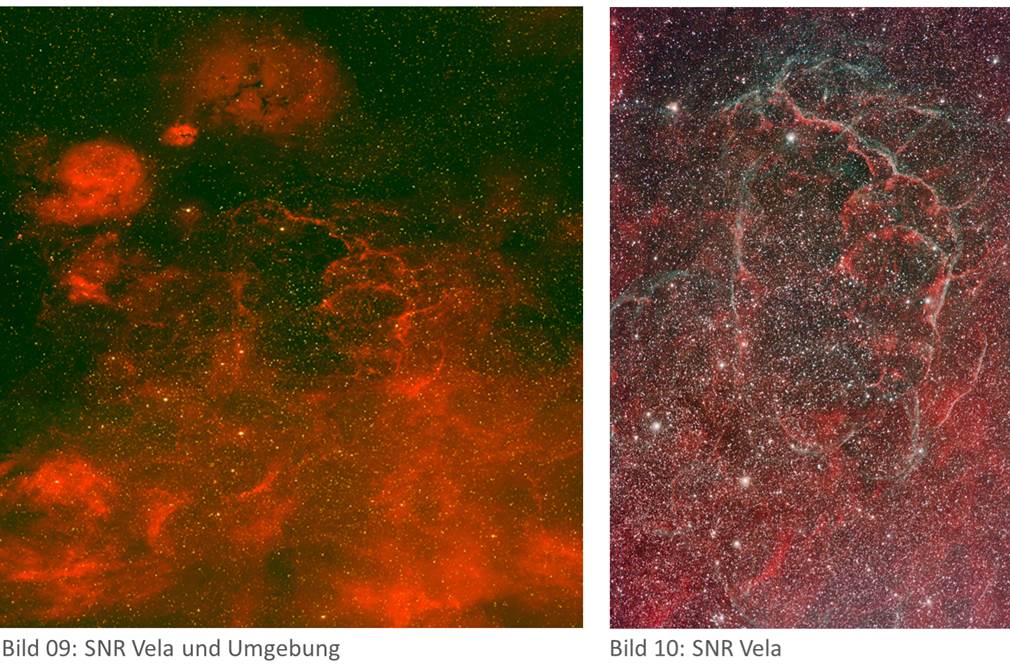

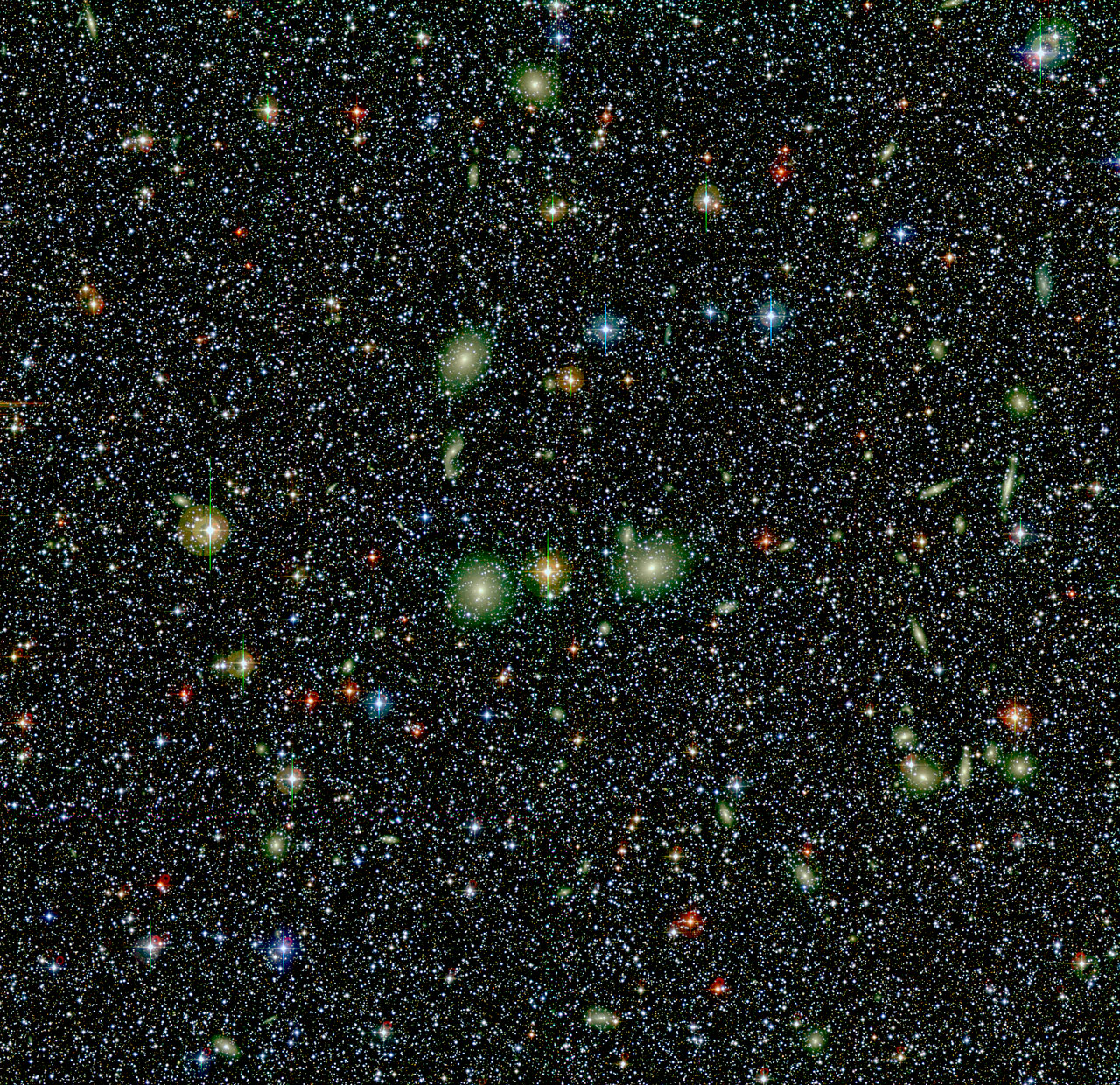

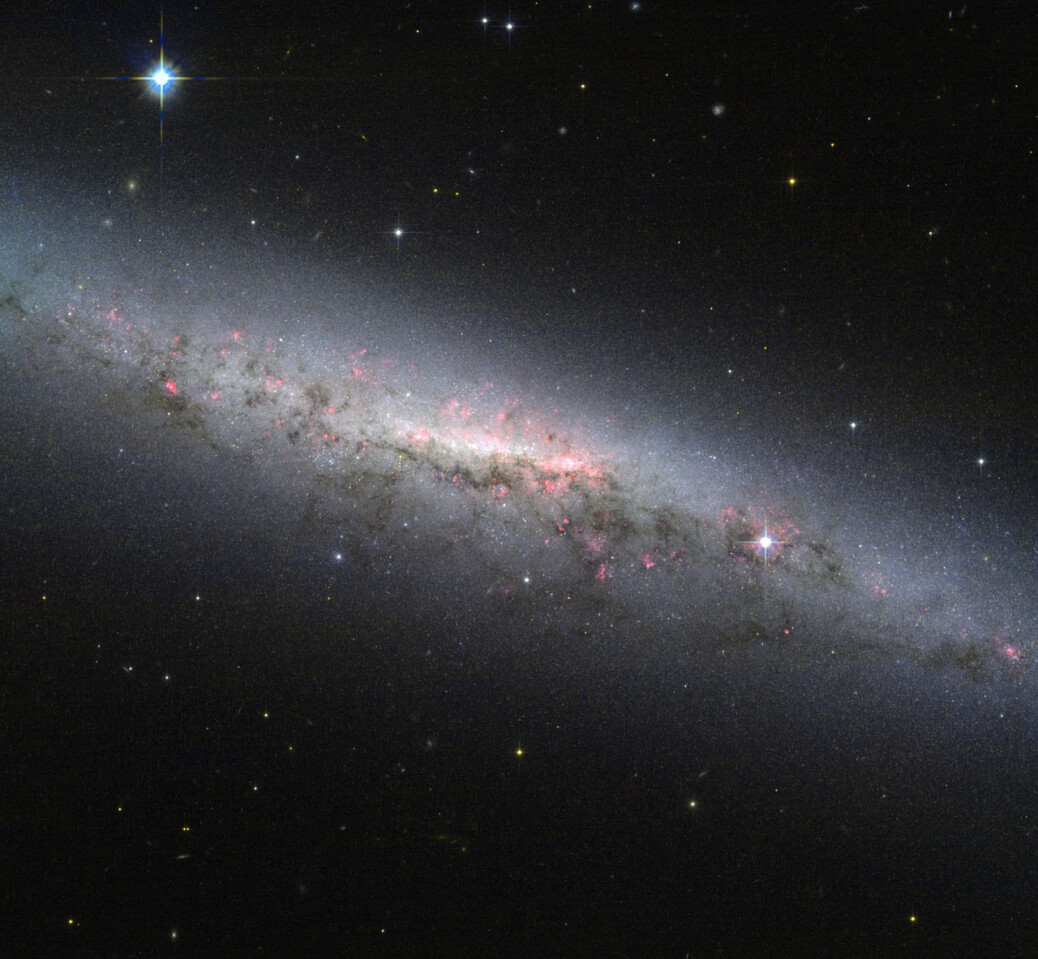

Die Galaxie NGC 3165 interagiert mit den Galaxien NGC 3166 und NGC 3169, wie in Bild 07 zu sehen ist. Alle drei stehen vor einem riesigen Galaxienhaufen, der in Bild 07 schwach erkennbar ist.

NGC 3166 ist eine Balkenspiralgalaxie vom Typ SB0-a und liegt im Sternbild Sextans. Die Galaxie hat eine Winkelausdehnung von 4,4′ × 2,2′ und eine scheinbare Helligkeit von 10,5 mag. Sie wurde am 19. Dezember 1783 von Wilhelm Herschel entdeckt.

NGC 3166 interagiert mit den Galaxien NGC 3165 und NGC 3169, wie in Bild 07 zu sehen ist. Ihre Position ist RA 10h13m44,9s / Dec +3°25´31“.

NGC 3169 ist eine Spiralgalaxie vom Typ SA(s)a pec, hat eine Winkelausdehnung von 4,7′ × 2,5′ und eine scheinbare Helligkeit von 10,3 mag. Sie befindet sich auf der Position RA 10h14m14,8s / Dec +3°27´59,1“. Bei einer Winkelausdehnung von 4,7´ x 2,5´hat sie einen wahren Durchmesser von 95.000 Lichtjahren und eine Flächenhelligkeit von 12m9. Diese Galaxie bildet ein Paar mit der Galaxie NGC 3166 und interagiert mit dieser. NGC 3169 wurde am 19. Dezember 1783 von Wilhelm Herschel entdeckt. Im Jahr 2003 wurde SN 2003cg, eine Supernova vom Typ Ia, in NGC 3169 beobachtet.

Die Galaxien NGC 3156, NGC 3165, NGC 3166 und NGC 3169 bilden eine Gruppe von Galaxien in 60 Millionen Lichtjahren Entfernung. Die Galaxien NGC 3166 und NGC 3169 sind nur etwa 50.000 Lichtjahre voneinander entfernt. Aufgrund der Schwerkraftwirkung beeinflussen sie gegenseitig ihre Strukturen. Weil die Galaxiengruppe relativ weit entfernt und damit lichtschwach ist, benötigt man zur Beobachtung ein größeres Teleskop. Der im Hintergrund von Bild 07 vorhandene Galaxienhaufen lässt sich nur bei hoher Auflösung erkennen. Bei diesem Galaxienhaufen handelt es sich um Randbereiche des Leo-Superhaufens, der in dieser Region in den Hydra-Superhaufen übergeht.

Foto: Wide Field Imager MPG / ESO 2,2m Teleskop La Silla Observatorium

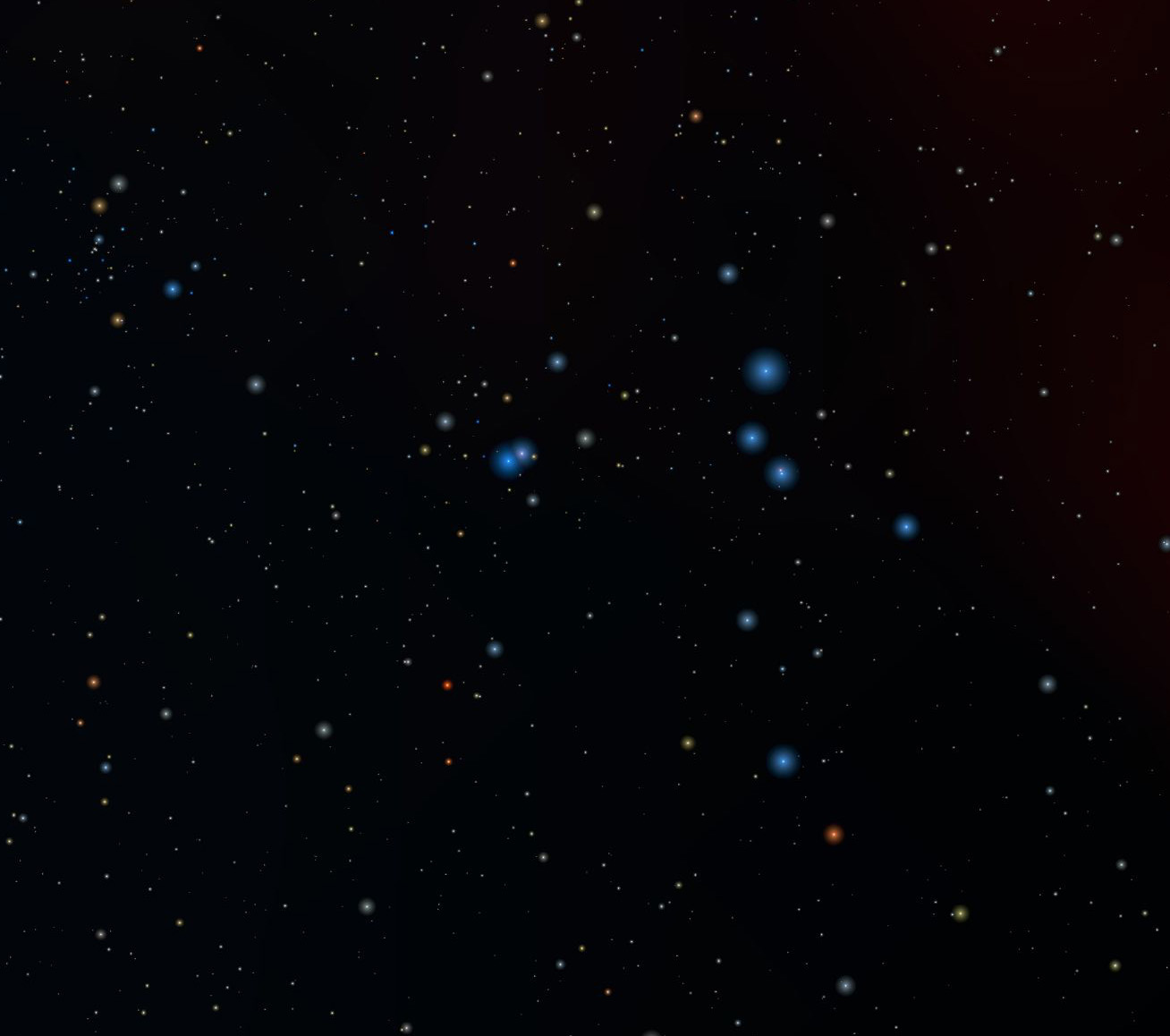

Sextans A (auch bekannt als UGCA 205 und DDO 75) ist eine verhältnismäßig kleine, irreguläre Zwerggalaxie vom Hubble-Typ Ir+V. Sie befindet sich auf der Position RA 10h11m1,3s / Dec -04°42´48“ in einer Untergruppe mit der Bezeichnung NGC 3109-Gruppe der lokalen Galaxiengruppe. Sextans A zeichnet sich durch ihre aus unserer Sicht eigenartige quadratische Form aus. Es wird vermutet, dass vor 100 Millionen Jahren in ihrem Zentrum eine Welle der Sternentstehung einsetzte. Massive und kurzlebige Sterne explodierten als Supernovae , die wiederum die Bildung neuer Sterne und neuer Supernovae erzeugten und schließlich zu einer expandierenden “Wolke” wurden. Sextans A ist 4,3 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und besitzt bei einer Winkelausdehnung von 5,9´x 4,9´einen Durchmesser von knapp 5.000 Lichtjahren. Ihre Flächenhelligkeit von 15m0 pro Quadratgrad ergibt eine visuelle Helligkeit von 11m9. Sextans A zählt zu den entferntesten Mitgliedern der lokalen Gruppe. Sextans A wurde 1942 von Fritz Zwicky entdeckt und ist erst größeren Optiken zugänglich. Derzeit bildet Sextans A weiterhin Sterne. Einige von ihnen sind sehr massiv und erregen ionisierten Wasserstoff, der östlich und westlich der Galaxie nachgewiesen wurde, was kürzlich vom Grand Canary Telescope bestätigt wurde .

3.3 Sonstiges

Zum Abschluss eine Wortspielerei zum Schmunzeln:

Auch eine nicht sehr starke Person kann mit einer Hand Se(x/chs)Tanten hochhalten.

Auf Wiederlesen

Euer Serienschreiber E.-Günter Bröckels

Quellenangaben der Abbildungen

- Bild 01: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_tg_0005693_Astronomie^ Vermessung ^ Messinstrument.jpg public domain

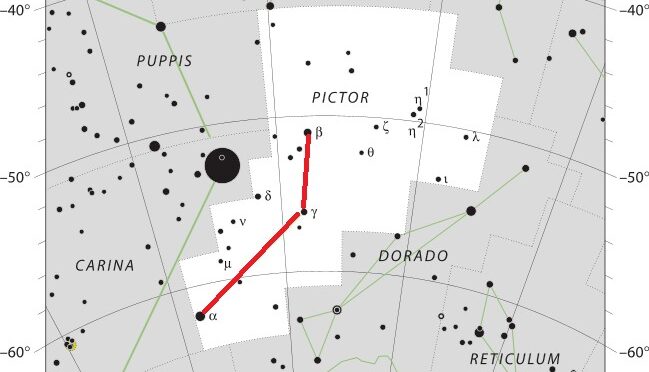

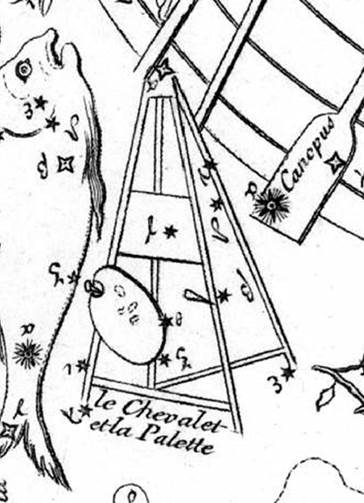

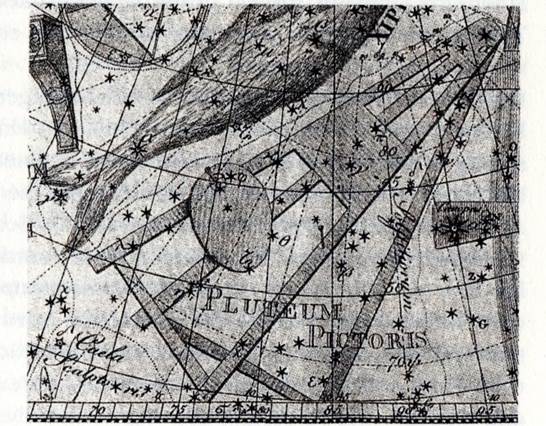

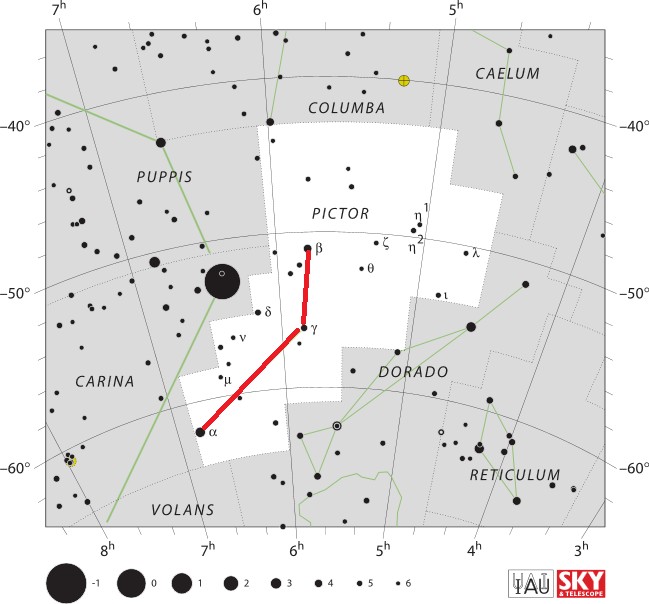

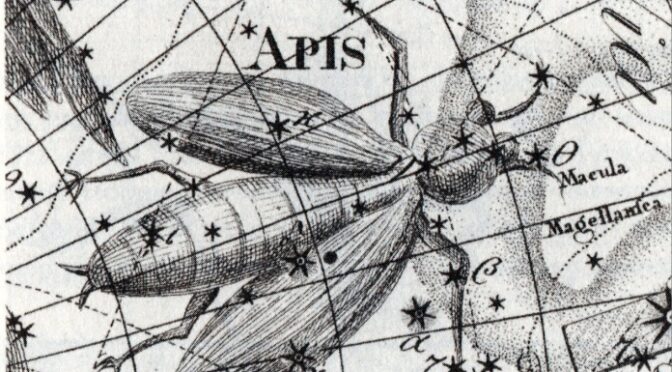

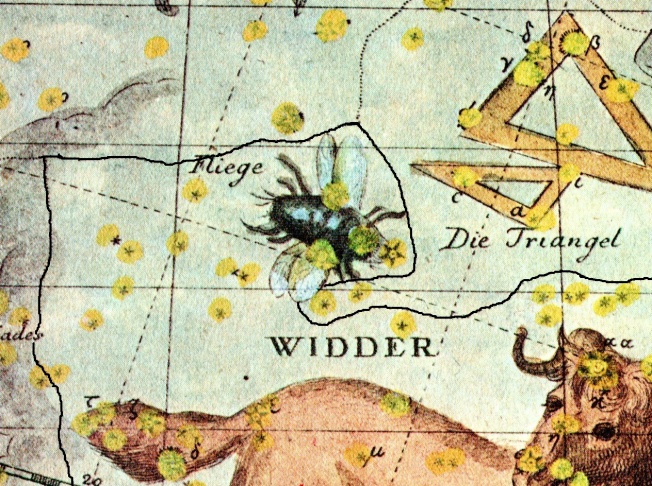

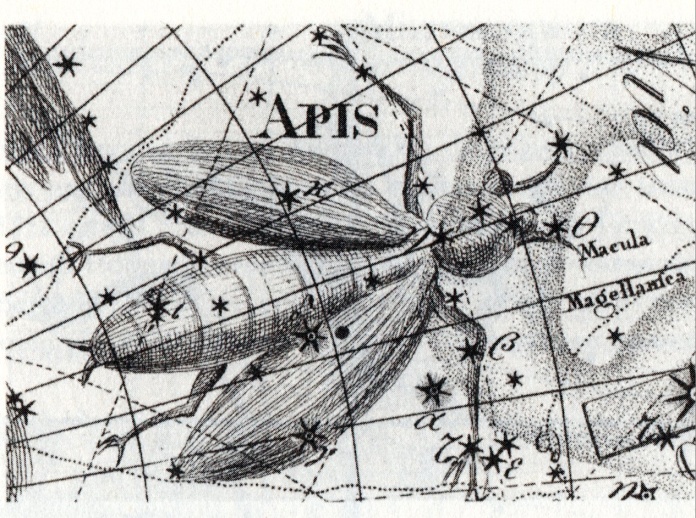

- Bild 02: Ausschnitt aus Tafel XXVI in Vorstellung der Gestirne von J.E.Bode 1782

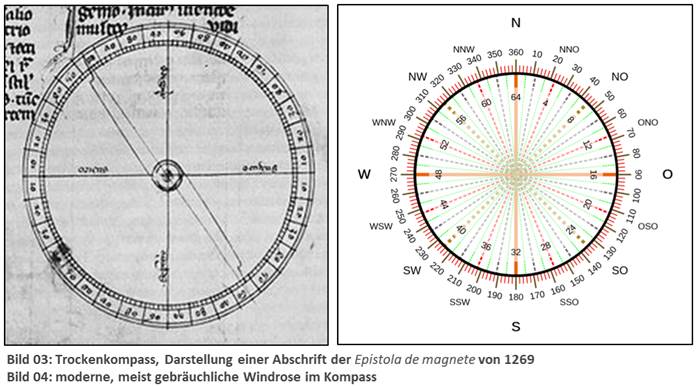

- Bild 03: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei_auf_10DM.jpg

- Bild 04: Joaquin Alvin Gaspar CC BY 2.5 https://de.wikipedia.org/wiki/Sextant#/media/Datei:Marine_sextant_de.org

- Bild 05: Image credit: X-ray: NASA/CXC/Univ. of Alabama/K. Wong et al; Optical: ESO/VLT – http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra

- Bild 06: https://de.wikipedia.org/wiki/NGC_3156#/media/Datei:NGC_3156-HST-R850LP-B475.png geändert E.-G.Bröckels Zuschnitt auf Format 13×18 (h x b)

- Bild 07: Wide Field Imager MPG / ESO 2,2m Teleskop La Silla Observatorium ESO/Igor Chekalin – http://www.eso.org/public/images/eso1114a/

- Bild 08: https://de.wikipedia.org/wiki/Sextans_A D. Hunter (Lowell Obs.) Z. Levay (STScl) http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991218.html public domain geändert E.-G. Bröckels Zuschnitt auf Format 13×18 (h x b)

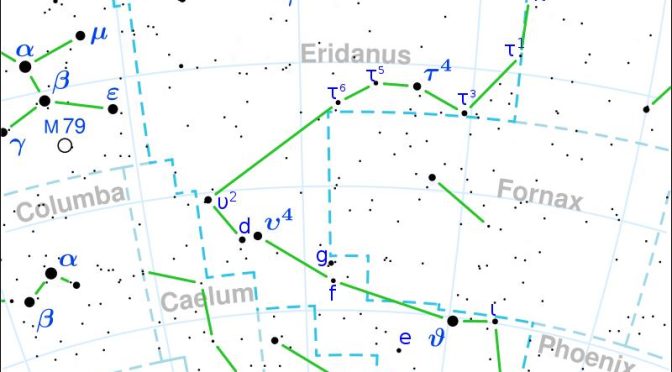

- Bild 09: :https://de.wikipedia.org/wiki/Sextant_(Sternbild)#/media/Datei:Sextans_constellation map.png geändert E.-G. Bröckels Sternbildgrenzen rot markiert

Die Serie der Beschreibung der 88 Sternbilder endet mit diesem Beitrag.